古代に日本列島を統治した「倭国」のことを、国内では「やまとのくに」と呼んだ。

漢字表記は、「大和」「倭」「日本」などいくつかあったが、これを当時「やまと」と読んだことは、たとえば『万葉集』の「山跡(やまと)乃国」とか「山常(やまと)」などといった表記や、『日本書紀』神代上・第四段に「大日本〔日本、此 耶麻騰(やまと)と云ふ。下皆此に效へ〕」とあることによって知られている。「やまと」は元は大和国城下郡大和郷(現在の奈良県天理市から桜井市)の地名であって、原義はここにそびえる三輪山(みわやま)の麓という意味であろう。もともとこのような小さな地名であったものが、のちに大和国(現在の奈良県)の国名となり、さらには国家の名前にまでなったのである。これはひとえにこの地域の政治勢力が、奈良盆地全体を治めるまでに成長し、さらにはこの列島の大半を統治し、都を定めるまでに発展したからに他ならない。

「倭国」や「日本国」を普通には「やまと」と読めないにもかかわらず、そう読むのはこうした事情があるからである。 『魏志倭人伝』にみえる「邪馬台国」を、「ヤマト」、「ヤマタイ」国と読むこともほぼ異論はないだろう。3世紀初頭から半ばにかけて卑弥呼が中心地としていたのは、この邪馬台国であった。筑前国や筑後国、またそれ以外にも「ヤマト」という地名は存在しており、邪馬台国がこれらの地名に由来する可能性がないわけではない。

しかし合理的に考えて、この邪馬台国と『記・紀』万葉にみえる「山跡乃国」「山常」が偶然の一致である可能性は、きわめて低いのではないだろうか。

もちろんこの一事のみで邪馬台国=大和国説を唱えるのは早計だが、このことを軽視したり無視したりはできない。

そして卑弥呼の時代にこの「ヤマト」一帯に広がっていた一大集落が纏向(まきむく)遺跡である。ここには最古の巨大前方後円墳である箸墓(はしはか)古墳がある。その築造は3世紀半ば過ぎと推定され、卑弥呼の墓である可能性は十分にある。

この周辺一帯には、箸墓を含む「オオヤマト古墳群」(あるいは「大和・柳本古墳群」)がある。箸墓古墳の後にも、西殿塚古墳、行燈山(崇神陵)古墳、渋谷向山(景行陵)古墳と当時最大級の巨大前方後円墳が造られていた。

このうち西殿塚古墳を卑弥呼の後継者・壱与(いよ)の墓とする説がある。ただ行燈山古墳の被葬者を崇神天皇、渋谷向山古墳の被葬者を景行天皇と確定するには慎重な考察が求められる。(以下ソース)

https://news.yahoo.co.jp/articles/4fcac89b433d4a7d61439cd653efa990692cd4b1

https://newsatcl-pctr.c.yimg.jp/t/amd-img/20230925-00031500-rekishin-000-1-view.jpg

邪馬台国ってのは、倭国大乱時代に分裂してた2つの倭国の内の、呉と交易して無かった側

大和王権は、誓約によって2つに分裂してた倭国が和合して出来た国時代が違うんだよなぁ

そんなこといくら考えたってわかるわけないだろ昭和のことでさえ、いい加減な話がまかり通っているんだから

学者の考えなんてアレだし

日本の歴史は謎が多い

現実の畿内にはそんな戦闘的な集落の痕跡まったくないのよ

中国から流れてきた銅鐸が流行って農耕して水路整備してただの農民してたのが畿内

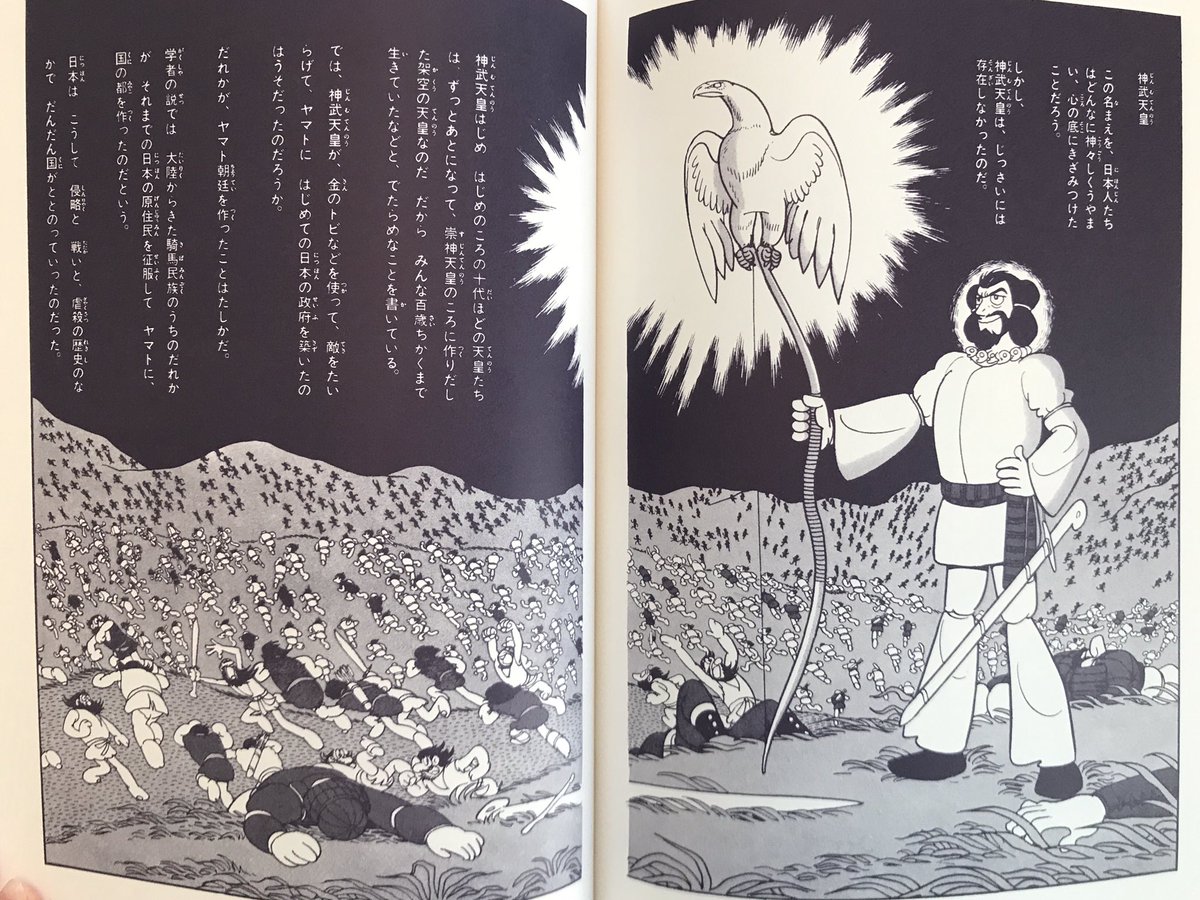

神武の東征の戦闘部分は実際には、

ニギハヤヒ等の天孫降臨をパクったモノで、

そのニギハヤヒにも、

大物主は事代主と共に従ったと国譲りに書いてある。

大和に戦闘の痕跡が無いのも、

記紀の通り大物主が戦闘無しに従ったからだろう。

神社の社伝や埋葬された古墳などの

神武天皇が実在した証拠はあるけれど

逆に実在しなかった証拠はないからね

実際は神武だけじゃなく欠史八代まで実在しなかったと考えられてるよ

俺は神武のモデルは居たとは思うけどね

いやっ普通に実在だろ

九州から畿内まで史跡を祀る神社が残ってて系図もあって

実在でなければでは誰だとなるから

崇神(のモデルになった人)かもしれない

本気でそんなこと思ってるか?

祀った神社があるから実在した、って

8世紀になって日本書紀読んだ人が

「日本書紀に出てくるこの人の神社作ったろ」ってだけやろ

だいたい「古墳時代の神社の遺跡」ってのが

ただのひとつも発見されて無いってが答えだろ

https://i.imgur.com/Q360AXc.jpeg

これでヤマトに九州勢力が関係していないという主張は無理がある

雄略天皇の配下が5世紀に熊本で枝船山古墳を作ってるし

それまでにある程度の全国統一が済んでるってことだと思うよ?

銀錯銘太刀にワカタケル大王の部下って書いてあるんだしそして隼人とは、吾田(薩摩)隼人や大隅隼人のような、九州南部の集団をさす言葉

九州南部から近習として、天皇に仕えた人物や集団がいたという意味

日本神話より創作過ぎる

集落なんて日本国中離れて点在してるのに一部が交流してただけだろうに

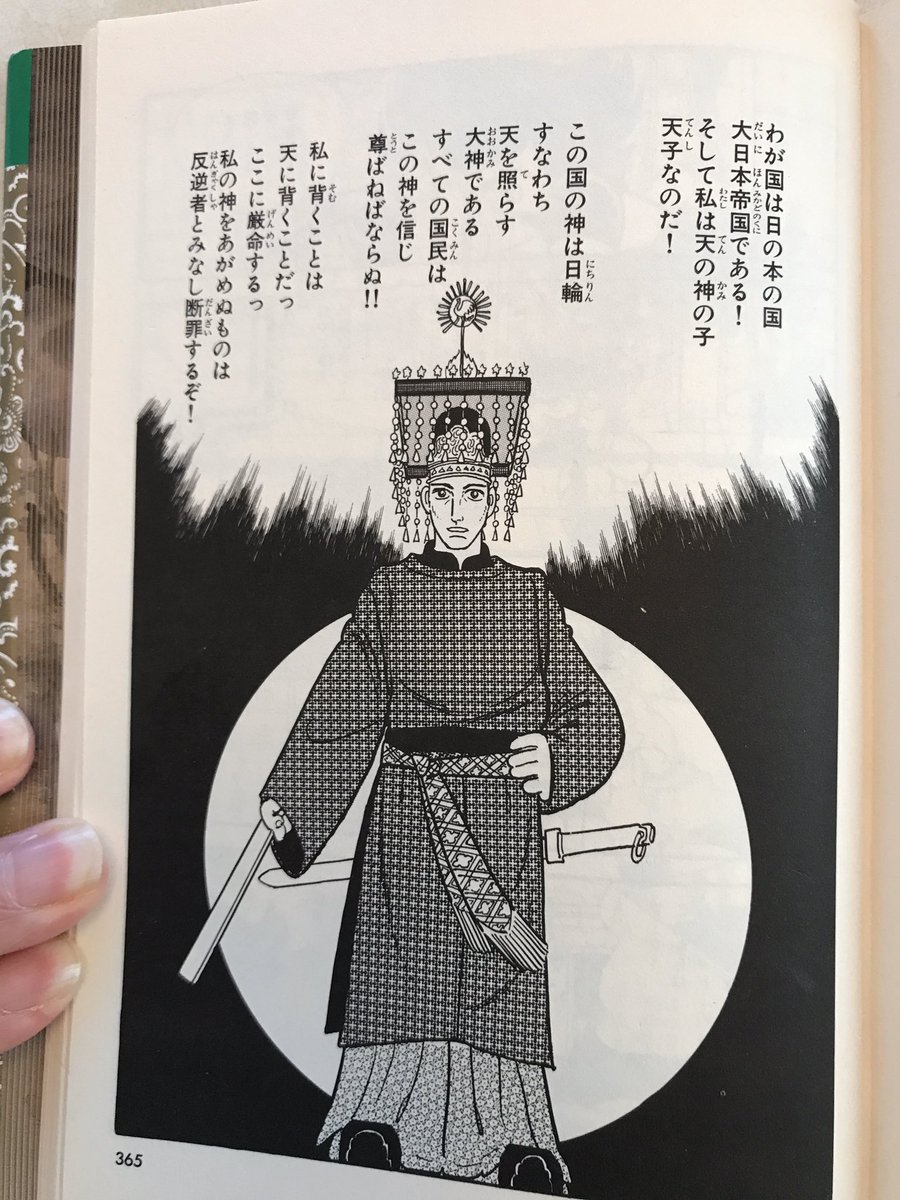

万世一系ロマンと事実としての歴史を混同する輩ばっかりじゃないか

掘っても何も見つからなかった、吉野ヶ里の墓

墓を掘ればわかるというのは、迷信だよ

わからないことがわかるだけでもいい

「何かあるかもしれない」からバ○ウヨファンタジーが蔓延する

KADOKAWAノベルで全8巻くらいかな?

矢吹健太朗の最高傑作じゃん

魏志倭人伝を通して現在に存在が知られている

であるならば邪馬台国がどこにあったか?

という問いには魏志倭人伝の記述をベースに語られなければならない。

大和朝廷や天皇家の出自等は

『邪馬台国がどこにあったか?』

という問いとはひとまず無関係として議論すべき

引用元: https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1696073747/

コメント