https://cdn.mainichi.jp/vol1/2023/08/21/20230821dde014040047000p/9.jpgこの夏の初め、邪馬台国所在地論争が突如盛り上がった。佐賀県の吉野ケ里遺跡で「謎のエリア」の発掘が進み、卑弥呼(ひみこ)と同時代という未盗掘の石棺墓(せっかんぼ)の蓋(ふた)が開かれたからだ。しかし、副葬品は見つからず、邪馬台国「九州説」ムードは急速にしぼんでいった。ならば「畿内説」なのかと問われれば、それもどうか。畿内説への引っかかりについて一度触れたい。

中国の史書「魏志倭人伝」は、倭国内の乱れを治めるため女王・卑弥呼が共立され、邪馬台国を都としている、と記す。魏が通交した倭国は、邪馬台国など各地の国々で構成されていたことがわかる。卑弥呼のいた時期も2世紀終わりごろから3世紀前半と、はっきり書いている。

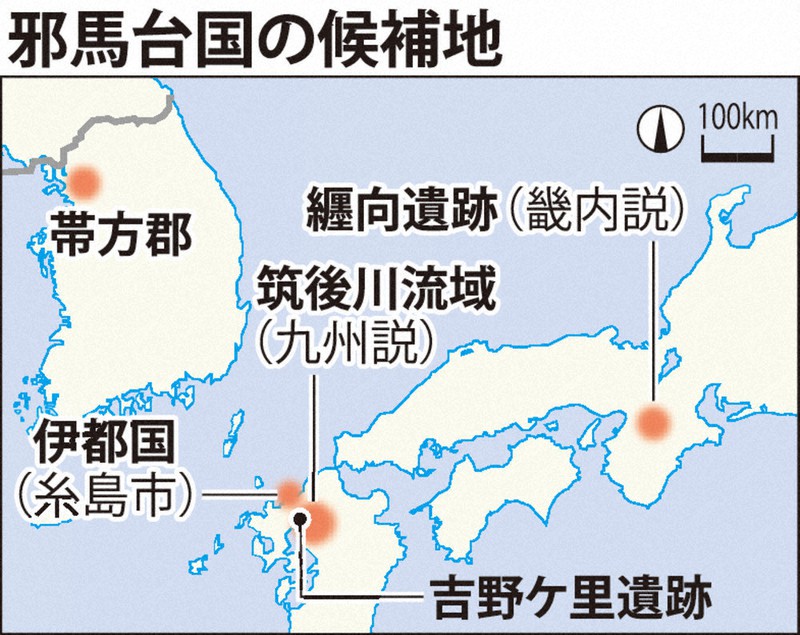

その邪馬台国の位置をめぐり、畿内説では纒向(まきむく)遺跡(奈良県桜井市)が考古学者を中心に圧倒的に支持されている。九州説にはそこまでの候補はなく、弱点といえる。ただ、筑後川流域が有力とされ、吉野ケ里遺跡もその一つ。今回、焦点の石棺墓が卑弥呼時代に重なるため、「何が出るか」と注目されたのだ。

■ ■

さて、畿内説への引っかかりとは何か。畿内説批判の論点はさまざまだが、あまり言及されていないと思える疑問がある。焦点は、倭人伝の次の記事。

「女王国より以北には、特に一大率(いちだいそつ)を置き、諸国を検察せしむ。諸国これを畏憚(いたん)す。常に伊都(いと)国に治す」(石原道博編訳・岩波文庫『中国正史日本伝1』)

女王国とは邪馬台国のこと。一人の大率という役職者が倭国を構成する国々の一つ、伊都国に置かれ、邪馬台国より北側の他の国々を監督している、と記す。伊都国が福岡県糸島市にあったことに異論はない。前代の大遺跡もある。

畿内説に立つと、この一文がしっくりこないのだ。倭人伝では、朝鮮半島から南に向かい倭国の領域が描かれる。対馬国(長崎県・対馬)に始まり、一支国(同・壱岐)や伊都国など九州北部の国々が記され、南進して邪馬台国に至る。

問題は、一大率の監督範囲だ。畿内説によれば、瀬戸内海沿岸の吉備(岡山県)をはじめ、四国北岸や出雲(島根県)などにも倭国メンバーの有力な国々があった。邪馬台国より北側(畿内説では、このあたりの文脈では北を西と読み替える)というなら、これらの広大な地域も遠方の九州・伊都国から監督することにならないか。

倭人伝には、「女王国より以北」という表現が他にもある。「女王国より北の国々の戸数や里程はだいたいわかるが、他の国々は遠くてわからない」と記す。「以北」の表現は、倭国領のうち邪馬台国より北側(畿内説では西側)の全体、対馬までの全域を指すとみるのが自然だ。南側には倭国の他の領域があり、倭国領の尽きた先に敵対する狗奴(くな)国があると読める。

もちろん一大率自身が諸国を巡視するのではなく、配下の担当者を派遣したのだろうが、それにしても纒向遺跡の目と鼻の先の大阪湾沿岸あたりまでわざわざ伊都国から監視していたのなら、ご苦労なことだ。

九州説に立てば、何の引っかかりもない。邪馬台国が筑後川の流域あたりにあったとして、その北側の地域を玄界灘沿いの中心的存在、伊都国で監督させる政策は十分納得がいく。

■ ■

こんな地理的違和感は、畿内説にとってはさまつな問題なのだろうか。だが、次の記事なども併せ読むと、そうは言えない。

「女王国の東、海を渡る千余里、また国あり、皆倭種なり」(同)

倭国の領域の東の海を渡ると別の国々がある、同じ倭人だよ、と言っている。この記述は畿内説の弱点としてしばしば目にする。九州説なら、豊後水道の東に卑弥呼の倭国とは別の倭人の国々があるというだけの話だ。吉備でも大和でも何でもいい。しかし、畿内説では渡るべき海がない。(以下ソース)

2023/8/21

https://mainichi.jp/articles/20230821/dde/014/040/004000c?inb=ra

★1:2023/08/25(金) 23:41:05.40

https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1692974465/

埋もれてるだけで方言にモンゴル語らしきものあるでしょ?

~じ、とか。金沢弁

本当に🇨🇳中国か?って話

海を隔てた先も倭だって書いてあるからそれはない

単に朝見しにこない遠くの国なぞどうでもよかっただけ

その辺りまでは吉野ヶ里の勢力下だった可能性が高くなったから、

軍事都市だった吉野ヶ里は佐賀方面ではなく筑後川対岸方面と敵対してた線が強くなったと思うわ。

耶馬溪は江戸時代の学者が付けた名称だよ

ていうか吉野ヶ里の近くにも大和町なんていうそのものずばりの地名があるが最近出来たものだし

奈良の国名が大和ってのも卑弥呼の時代から400年以上も後に名づけたものだからなあ

似ているのではない。中国正史の邪馬台国と日本書紀の夜麻苔国は同じ倭国の都。

三国志よりも後に編纂された後漢書に注釈がある

案今名邪摩惟音之訛也(今名を案ずるに邪摩惟音の訛なり)

方位という最大の欠点があるんだから、そこを強調すべき

元々、出雲の国々であるとすると対海国と一大国の、大官は卑狗と曰ひ、副は卑奴母離

伊都国の、官は爾支と曰ひ、副は泄謨觚、王もいる

奴国の、官は兕馬觚と曰ひ、副は卑奴母離

不弥国の、官は多摸と曰ひ、副は卑奴母離

投馬国の、官は弥弥と曰ひ、副は弥弥那利

と、併合した出雲王国を治めるために、天照大神が役人を置き

伊都国には特に一大卒、長官として瓊々杵尊を派遣して

女王国より以北の出雲王国の諸国は、これを畏憚す

という倭人伝の記述にも、ビッタリ当てはまる

畿内には無理があるんよわざわざ日向からの引っ越し組ですって偽るのは無意味

同じ理由で九州北部の邪馬台国が東遷したというのもない

筑紫から東のウマシ国を目指して引っ越したと書けない理由がない

立会人が何を盗んでいったのかも気になる

宮地嶽神社も古墳の上にあって本当の御神体は古墳の中の人なんだろうけど

九州にはロマンがある

名前は似てるが仕組みはぜんぜんちがう古墳で

有名なのは北関東の毛野国(鬼怒国)

古墳時代の墓制の違いはあるけど、そのもっと前の墓制は一致するんよ九州南部と紀伊半島、房総半島は地下式縦穴墓の様式が伝播してる

これは九州南部の海人族である隼人が、移り住んだ痕跡

元々地下式縦穴墓は半島系ではなく、南方系の墓制

また紀伊半島と房総半島は、地名の一致が多くある

(有名所で勝浦や白浜)

また銅釧という腕に付ける装身具も元々南方系の物が畿内にも伝わってたりする(唐古・鍵遺跡)

紀伊半島や房総半島は北の縄文人の文化と、南方系の隼人がもたらした文化がミックスされた土地

観光に利用したいだけだろ

それ以外の経済的なんかないし

遥か彼方の昔どこにあろうが、現代人にはもはや関係ない話

三重県熊野市は昭和に入ってからのつけられた市名らしいな。もうややこしい。

地名や建物は後世になって名前がつけられる事が多々あるし

移転したりもよくある事その歴史を知らないとずっとそこにあると思ってしまって勘違いするのでややこしいのは本当に思う

超メジャーだけど名前が変わってる例

出雲大社:出雲大社は明治4年に出雲大社に名前が変わってる。元々の名前は杵築大社

因みに大分県に杵築市があるが、ここは木付が語源で、杵築大社との関連性は不明(恐らく無さそう)

論争させて研究費を引っ張るためにミスター吉野ケ里を作り出したくらいだから

絶対に終息はしないだろう

https://i.imgur.com/8rc1G7F.jpg九州出身だからって業務命令で九州説をやった高島がここまでこじらせた

ヒント:石舞台古墳

トなんて読まないんだよなあ……

引用元: https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1693278355/

コメント