『氷川清話』より勝海舟の談話

「以前、宮内省から頼まれて、江戸の歴史を調べて、一部の書物を作ったが、

城郭の沿革はもちろん、法律、風俗、寺社、そのほかすべてもれなく載せてある。

これを調べるときに、一つ不審であったのは、

江戸城が扇ヶ谷の執事太田道灌の居城にしては、あまり大き過ぎるという事だ。

何の記録を見ても江戸城の門は、三十六とあって、全体の結構がなかなか大きそうだ。

全体この時分の記録では、漆桶万里軒のが一番確からしい。

この人は、もと京都相国寺の僧で、後に道灌の客分になって顧問をしていたので、

『江戸名所図絵』などにも、たくさんこの人の記録から引いてあるが、

この記録にもやはり城門三十六と書いてある。

そこでいろいろ考えていって、とうとうその訳がわかった。

当時扇ヶ谷は、関東の管領で、その居城は、今の川越であったが、

平生は鎌倉に住んでいて、川越へは一年に一、二度行くばかりであった。

それゆへに、万一、八州の野に不意の兵乱でもあると、

鎌倉と居城の連絡はたちまち断たれる心配がある。

そこで、これに対する予備として、八王子を始め、そのほか諸処につなぎのとりでを置いたので、

江戸もまたその一つであるということがわかった。

そのころ鎌倉街道というものは、

高輪の台から赤坂離宮の中を通っていたとみえて、

あの離宮が紀州の屋敷であった時分には、

現に鎌倉街道の一里塚が残っていた。

鎌倉と川越とのつなぎの城を置くには、

この江戸は、実に屈強な所だから、当時管領の威光でもって、

城門が三十六もあるような大きな城をここへ築いて、八州の押えにしたのだ。」

埼玉には全国的に有名な大名はいないけど

その中で特に大きかったのは太田と成田かねぇ

今でも川越市役所(昔川越城のあったとこ)には道灌の銅像あるよー

さすがに前幕府の本拠地だの、現皇居だのにゃ建てるわけにもいかないだろうなぁ

神奈川は北条だろうし、千葉は里美と千葉氏だろうし

埼玉含め武蔵国の歴史の話と言えば太田道灌と太田氏だね

成田氏も有力な大名だった

あと扇谷上杉氏も

上杉朝興は本拠地が相模国ではなく武蔵国だったりする

北条氏政も隠居後は江戸城にいて

岩槻方面の行政は江戸の氏政が担当だったとも言われているな(あと下総方面も)

あと豊島氏の領地には埼玉も一部ある

てか武蔵国って石高が高いから

戦国時代のそんなに有名じゃない大名や領主でも

5万石~10万石の領地を持っていて

数千人の兵の動員力がある事もしばしばあるんだよな

木曽義仲は今の埼玉地区出身でもある

https://pbs.twimg.com/media/DUV2hhRXUAAf_HT.jpg:large

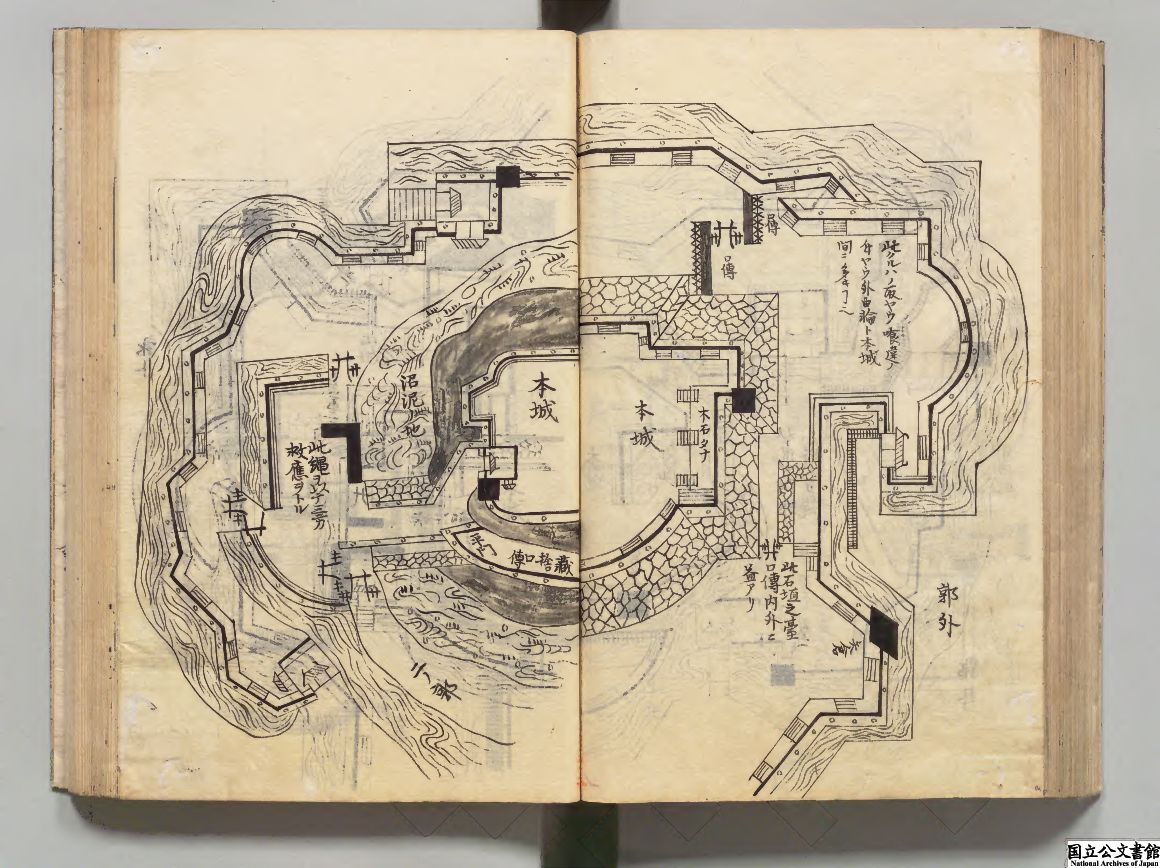

『太田道灌兵書』

江戸時代の軍学書との事だけど

ちなみに

その太田道灌時代の江戸の地図の範囲は

今の山手線の範囲よりも広い範囲

江戸城以外の広域の江戸の地図

それに対し最近ニュースにもなった

江戸時代初期の江戸の地図である江戸始図の範囲は

今の千代田区と中央区の半分くらいで範囲が結構違う

太田道灌時代の江戸の地図で重要なのは

河川もあるけど

台地の上にも人口が多い場所がたくさんあるという所

水運も太田道灌時代より前から既に発展していたけど

陸運も街道や宿場町等々で室町時代に既に発展していた

家康が入る前までは沼地と海の区別さえつかない寂れた漁村

室町期でも江戸湊と品川湊は物流の2大拠点を担っていた

河川の付け替えや埋め立て工事が済んでから

それ以前は拠点ではあったけど商船も付けられない寒村

徳川実紀でも別に寒村的な事は言ってないんだけどな

江戸城の規模が関八州の太守としては小さいとか

そういう事は言ってるが

あと徳川実紀でも

家康が江戸に来た時に

沿道に人がたくさん集まってきたみたいな事が書いてある

湿地帯があったと言ってる史料も

別に江戸が湿地帯だらけだったなんて事は一言も書いていてない

江戸城の東に湿地帯があったみたいに言ってるだけで

湿地帯があった→湿地帯だらけだった

みたいな誤解をする人が一部いるが

あと洋上取引だけではなく

荷を陸揚げしている事は万里集九等が記録している

河川で内陸に荷物を運ぶのも

大型船から小型船に積み替えるのに

洋上では不便だろう

あと湿地帯って

当時は後に大坂城が出来る場所の近くや

京都の淀なり巨椋池

三川分流工事前の木曽三川河口とか

人口が多い所の近くに普通にあるんだが

江戸だけ湿地帯があったら寒村みたいに言うのは

その辺の地理の話も無視しているな

石山合戦図

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Ishiyama10.jpg

ちなみに上町台地に川が描かれているのは

難波京造営時に作った運河にまだ水が流れていたからかもしれない

中世の大阪

仮に大規模な土木工事が出来なくても

人それぞれのポジションに意味もあるし

誰に対しても○○程度みたいな見方は違うけどな

ただ扇谷上杉氏の家宰は

西日本で言えば管領細川家の分家の重臣って感じではある

>げにも道灌さる文武の老練にて取立し 城ゆへ。

>この頃まではいまだ規摸狹少なりしかども。

>四神相應最上の城地なりといふもことはりにこそ。

徳川実紀の記述だけど

むしろ太田道灌や中世までの江戸にも肯定的な記述

あと大規模な土木工事の話は

天下普請規模の事は出来なくても

享徳の乱の前でも動員兵力的に

太田道灌は1万~数万石の領地があったし

中小大名って感じでそれなりの規模の城を築く事は可能

江戸時代の江戸城は太田道灌の江戸城の何倍も大きいけど

太田道灌の江戸城も中世城郭としてそれなりに大きいよ

あと後北条氏時代の関東の話だけど

後北条氏は200万石以上の領地があったわけで

その辺も無視しない方が良いな

家康が来る前から武蔵国も結構開発は進んでいる

太閤検地の時でも武蔵国は石高上位だけど

平安時代の延喜式でも既に武蔵国の稲束生産が

全国でも一番多い方と書かれているし

武蔵国は律令国で大国でもある

後の江戸も平安時代の和名類聚抄の時点でいくつも郷があり

それなりに開発されていた事が分かっている

中世までの武蔵国や江戸も河川の流路が毎年変わるって事はなく

多くの郷や寺社や荘園その他田畑が安定的に存在していて

当時の江戸も沼地と海の区別がつかないとか寒村って事はないよ

天正期の江戸の人口も約6万人と言われているけど

当時の堺(人口約8万)や博多(人口約5万)と人口が大差ない

家康が来る前の江戸は地方都市というのが妥当

道灌も豊島の各城を伺う土地ならそりゃ水運使える江戸も選ぶだろうと

https://www.kouwan.metro.tokyo.jp/yakuwari/rekishi/

>明徳3年 1392

>中世品川湊が相当数の出入港船や問丸(問屋)の活動などで活況を呈して>いた(明徳三年品河湊船帳及び帆別銭納帳)

こういう事務的な記録もある

平川門あたりには江戸の初期の町があったそうでそこを抜けて浅草方面に街道が伸びていたみたいだね

江戸城内の梅林坂も太田道灌の頃の梅林があった場所でかなり古くからある道を城内に取り込んだことが分かっていて、道灌の江戸城築城前はこれが鎌倉街道だったという推測もされている

赤坂離宮に鎌倉街道の一里塚があったようだね

中世の江戸城の辺りも

街道が集まっていて

江戸時代の五街道のような感じで街道がいくつもあった

鎌倉街道

川越街道

中原街道

大山街道

青梅街道

等々街道が集まっていたし中世の江戸には宿場町もいくつもあった

甲州街道の整備は近世以降のようだけど

江戸から府中に行く街道は中世にもあった

松浦静山は甲子夜話で

太田道灌の江戸城は

江戸時代の江戸城の西の丸であって

本丸は違うみたいな事を言ってるけど

近年の発掘調査で

江戸時代の江戸城の本丸の北に

中世の江戸城の空堀がある事が分かって

江戸時代の江戸城の本丸も中世から江戸城だった事が判明したよ

竹橋門

https://www.free-style.biz/book/?p=2405

この時の発掘調査

城郭なら自然地形の一番良い位置を真っ先に利用するという理屈かね。

太田道灌の江戸城も台地の端のそんな感じだろうね

勝海舟の『氷川清話』

太田道灌

>それから桜田門外より霞ヶ関へかけても、

>ずっと諸屋敷があったらしいが、

>ともかくずいぶん規模が大きかったに相違ない。

勝海舟はこうも言ってるな

江戸期だかには運搬でこぼれた石灰でコンクリート舗装みたいになってたとか。

引用元: https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/sengoku/1522300589/

コメント